Wellcome to National Portal

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Text size

A

A

A

Color

C

C

C

C

কৃষি কথা

ফসল উৎপাদনে জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় কচুরিপানার ব্যবহার

শিরোনাম দেখে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের মনে নানা ধরনের প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে। এ আবার কেমন কথা, জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত ক্ষতিতে পানিতে ভাসমান মশা মাছির আবাসস্থল এ কচুরিপানা কি অবদান রাখতে পারে? হ্যাঁ, জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় কচুরিপানা বিশেষ বিশেষ অবদান রাখতে পারে। বিশ্বের প্রায় সব উন্নত দেশগুলো তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে।...

Details

বিভিন্ন উপাদানের “ইমেজ মুক্তা” উৎপাদন ও চাষ কৌশল

মুক্তা একটি দামি রত্ন। এটি শৌখিনতা এবং আভিজাত্যের প্রতীক। মুক্তার ব্যবহার প্রধানত অলংকার হিসেবে হলেও এর আরও অনেক ব্যবহার রয়েছে, যেমন- মুক্তা চূর্ণ বিভিন্ন ওষুধের দামি কাঁচামাল হিসেবে এবং প্রসাধনসামগ্রী তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। শৌখিন দ্রব্যাদি তৈরিসহ আরও নানা কাজে মুক্তার ব্যবহার রয়েছে। গোলাকার মুক্তার মতো ইমেজ মুক্তাও অলংকার এবং শৌখিন...

Details

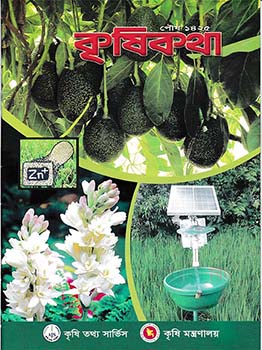

বাংলাদেশে চাষ উপযোগী সম্ভাবনাময়ী বিদেশি ফল অ্যাভোকাডো

বাংলাদেশে যেসব বিদেশি ফল অধুনা চাষ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে তার মধ্যে অ্যাভোকাডো অন্যতম। অন্যান্য ফলের তুলনায় এ ফলের মিষ্টতা কম হওয়ায় ডায়াবেটিস রোগীর জন্য অতি উপযোগী। এ ফলের আকার অনেকটা পেয়ারা বা নাশপাতির মতো। একেকটা ফলের ওজন প্রায় ৩০০-৭০০ গ্রাম হয়। ফলের ভেতরে বেশ বড় ডিম্বাকার বীজ থাকে। আহার্য্য অংশ মাখনের...

Details

পরিবেশবান্ধব ব্রি সৌরশক্তি চালিত আলোক ফাঁদ

কীটনাশক ছাড়া কীটপতঙ্গ দমনের জন্য প্রচলিত আলোক ফাঁদ বৈদ্যুতিক শক্তি/জ্বালানির সাহায্যে চালানো হয়। আলোক ফাঁদ ব্যবহারের জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত ফাঁদটি জ্বালিয়ে রাখতে হয়। এটি তদারকি করা যেমন শ্রমসাধ্য তেমনি সময়ের অপচয় হয়। কৃষকের ফসল, বাগান বা সবজির ক্ষেতে বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকলে বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত আলোক ফাঁদ...

Details

গবাদি পশুর ক্ষুরা রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুরা রোগ বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন- বাতা, ক্ষুরা, ক্ষুরপাকা, এঁসো, খুরুয়া, তাপরোগ, খুরাচল ইত্যাদি। দুই ক্ষুর ওয়ালা সকল প্রাণী এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে আমাদের দেশে সাধারণত গরু, ছাগল, মহিষ ও ভেড়া এ রোগের শিকার। ক্ষুরা রোগ হওয়ার নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। বছরের যেকোনো সময় এ...

Details